Слоним |

|

Полесские Афины - так в XVIII веке

называли Слоним

Автобус подъезжал к Слониму. Четыре часа дороги уже позади. За окном

замаячили силуэты городских храмов. Мы вышли на автовокзале, являющемся

по совместительству и железнодорожным. Его здание было построено в 1922

году во времена поиска так называемого национального стиля в архитектуре. По

поводу стиля вокзала в литературе существуют разногласия: одни относят его к

модерну, другие - к необарокко. Но вопрос этот мы оставим на суд

специалистов, а сами пойдем в город. Ориентироваться будет легче, если у вас

есть карта Слонима. Некогда ее продавали прямо на вокзале.

Мы направились на площадь Льва Сапеги. В свое время Сапега был старостой

города. Вообще мне импонирует отношение провинции к своей культуре, истории.

В столице вряд ли догадались бы переименовать улицы в честь национальных

героев: Костюшко, Сапегов, Радзивиллов... Например, улица в Верхнем городе

Минска, на которой жил и работал знаменитый композитор Станислав Монюшко,

где сохранился его домик, почему-то названа именем Герцена... Или улицы

имени "классиков" сегодняшних перипетий - в любом городе на каждом шагу. А

вот площадей Сапеги в Беларуси не так уж и много. А это создает определенный

колорит в белорусских городках.

Святой Андрей во всей красе

А привело нас на площадь Сапеги желание увидеть слонимский фарный костел

святого Андрея.

Денек выдался погожий, солнечный. Снег, отражая лучи, сильнее подчеркивал

белизну костела, а морозный прозрачный воздух делал храм еще более

грациозным. К сожалению, калитка в арке перед костелом была закрыта. Значит,

в костел мы не попадем? Но журналистская настырность и любопытство

подсказали лазейку.

...В храме было тепло, красиво и пусто. Алтарь, увенчанный крылатыми

ангелочками, украшала копия иконы Жировичской Божьей Матери.

Самый первый храм, появившийся на месте сегодняшнего Андрея, был

деревянным. В 1490 году король Польши и Великий князь Казимир Ягеллончик

выдал денег на его строительство, а спустя сто лет тогдашний староста

Слонима Лев Сапега наделил костел землей под кладбище, госпиталь и школу.

Во время опустошительной Русско-польской войны 1654-1667 гг. деревянный

храм был превращен в пепелище. До возведения нового храма богослужения

проводились в деревянной капличке.

Новый каменный костел в стиле так называемого виленского барокко был

построен лишь в 1775 году. Инициаторами строительства и, выражаясь

современным языком, его спонсорами стали ксендз Франтишек Анцута и

виленский бискуп Гедройц. В начале XX в. костел реставрировался. Были

обновлены росписи на стенах, на пол положен новый паркет, установлен орган,

специально изготовленный в Варшаве. Первая мировая вновь принесла

разрушения. Святой Андрей здорово пострадал. Восстанавливать его взялся

ксендз Ян Вебер.

После Великой Отечественной прихожане лишились своей святыни: ее

просто-напросто закрыли. От преждевременого разрушения костел спасло то,

что его здание использовали под склад: хранили здесь соль, зерно - впрочем, не

самая худшая участь культовой постройки в "совдепии". И все же храм

разрушался. К началу 90-х он был уже в плачевном состоянии. От

окончательного обветшания здание спасла передача его верующим. Оно было

обновлено, и с 1993 года здесь стали проводиться богослужения.

Навстречу святому Доминику

Если у вас есть в запасе лишних полчасика, можно прогуляться по улице

Пушкина до ее перекрещения с улицей Мицкевича. Полюбовавшись по дороге

старенькими кварталами, вы увидите капличку святого Доминика - пример

архитектуры малых форм. Эта капличка была возведена орденом доминиканцев

в 1745 году и, вероятно, выполняла роль пограничного столба. Возможно, был

еще один такой столбик, но он не уцелел. Кстати, капличка святого Доминика -

практически единственное напоминание о действовавшем когда-то в Слониме

ордене доминиканцев.

Помимо доминиканских, в городе были костелы и монастыри иезуитов,

бенедиктинцев, базилиан и костел лютеранских каноников. На месте последнего

сегодня строится церковь из белого кирпича. Чудом уцелели костелы и

монастыри бернардинцев и бернардинок. О них чуть позже.

Повелитель муз, экономист и политик...

Когда-то в городе стоял деревянный с укреплениями дворец. Еще в XVI веке его

построил Сапега. Здесь с 1631 по 1685 годы проходили сеймы Великого

княжества Литовского, что свидетельствовало о политической значимости

города. В 1768 году новый староста Слонима Михаил Огинский приказал

разобрать за ветхостью старый дворцовый комплекс. Комплекс был пышный, со

множеством комнат, с пристанью. Он должен был подчеркнуть стремление

магната создать в своем городке вторую, малую, столицу, чему дворец и

соответствовал (к сожалению, до наших дней он не сохранился). Здесь был один

из крупнейших в Европе оркестров, состоявший из более чем полусотни человек.

Была известна типография Огинских, где печатались книги, ноты. А слава о

театре Огинских гремела далеко за пределами Речи Посполитой. В труппу

театра входили профессиональные актеры, певцы, танцоры из Беларуси,

Польши, Италии. В конце XVIII века артисты слонимского и гродненского театров

были подарены королю Станиславу Августу Понятовскому и составили основную

труппу польского балета в Варшаве.

Но Огинский был не только поклонником и покровителем искусств, он сам писал

оперы, которые ставились в его театре, был автором нескольких книг, играл на

скрипке. Кстати, он вместе со своим племянником, известным композитором

Михаилом Клеофасом Огинским, учился игре на скрипке у итальянского скрипача

и композитора Джованни Виоти. Благодаря культурной деятельности Огинского

Слоним окрестили "полесскими Афинами".

Был Огинский еще и выдающимся экономистом. Чтобы поднять край из разрухи,

он создал в городе несколько фабрик и мануфактур. По его проекту в 1767 -

1783 гг. был построен канал, соединивший бассейны Черного и Балтийского

морей. Канал, протяженностью 53 километра, был одной из уникальнейших затей

того времени. Благодаря ему Слоним стал важной торговой точкой на реке

Щаре. Здесь бросали якоря корабли со всех концов света.

Портрет Огинского будет не полон, если не сказать, что он был еще и блестящим

политическим деятелем. Даже Екатерина II держала его на заметке в качестве

претендента на польскую корону (Россия тогда имела очень значительное

влияние на внутреннюю и внешнюю политику Речи Посполитой). Но королем стал

любовник императрицы Станислав Понятовский, а Огинский взял в руки оружие,

чтобы спасти свою родину от вмешательства деспотичной соседки - России и

безволия своего короля. Одно время Огинский возглавлял небольшое войско,

но, после того как потерпел сокрушительное поражение от Суворова, вынужден

был покинуть родину. Из изгнания Огинский вернулся лишь спустя несколько лет.

А родины уже по сути и не было. Россия, Австрия и Пруссия, как хищники, уже

раздирали на куски слабую Речь Посполитую... Но мы отвлеклись.

Здесь затаилось время

Свернув на Школьную улицу, мы очутились на городском рынке. Как и много лет

назад, тут шла бойкая торговля. Мало что здесь изменилось, по крайней мере за

последние лет 150-200. Разве что площадь утратила несколько стареньких

домиков.

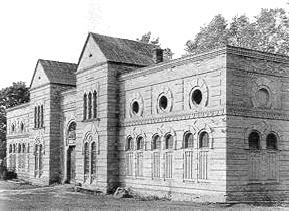

Доминантой площади была синагога. Облепленная по бокам низенькими

постройками бывшей еврейской школы, она напоминала наседку и жмущихся к

ней цыплят. Построена синагога была в 1642 году в стиле барокко и входила в

оборонительную систему города. На протяжении многих лет она была центром

религиозной и общественой жизни еврейской общины. Здесь не только

отправлялись обряды, но и проходили дискуссии, судебные заседания.

Невдалеке расположился костел. Он как бы развернут "спиной" к другой

площади. Когда-то его окружала барочная ограда с брамой, удачно

дополнявшая силуэт костела. При расширении площади браму снесли, а от

ограды сохранились фрагменты.

Костел был закрыт, но мы не растерялись: проникли внутрь через воскресную

школу. Шла реставрация. К нам подошла монашка, и началась беседа: мол, мы

- туристы из Минска, интересуемся городом и его достопримечательностями.

Монашка с удовольствием поведала историю храма.

Был он построен в 1649-1670 гг. на месте деревянного. Столетием позже к нему

пристроили корпус монастыря. Изначально костел и монастырь принадлежали

католическому ордену бернардинок, но в 1864 году царь запретил ордену

принимать новых послушниц. В результате к 1907 году орден этот практически

вымер. Чтобы сохранить храм, тогдашний капеллан костела Ричард Клям

переселил сюда из-подо Львова сестер ордена Непорочного зачатия Девы

Марии. Как простые женщины, они стали возрождать святыню. В 1917 году были

открыты школа и интернат для девочек.

Великая Отечественная разрушила жизнь общины, а в монастыре

разместился госпиталь (там и по сей день больница. Монахини

мечтают вернуть ее себе). После войны монахини были вынуждены

покинуть свою обитель, т.к. теперь Слоним оказался не на территории

панской Польши, а в "безбожном" Советском Союзе. Лишь совсем

недавно вернулись сестры в лоно храма. Но справедливости ради

стоит отметить, что костел ни разу не закрывался, а действовал

постоянно. Правда, прежде на мессу приезжал ксендз из Ружан. Лишь

последних 13 лет в костеле свой священнослужитель.

Площадь Ленина. Некогда ее центр занимал костел доминиканцев.

Сегодня на его месте разбит сквер. Площадь окружена домиками

XVIII-XX веков. Маленькие, одноэтажные - строил их Огинский для

своих ремесленников. Недалеко отсюда - краеведческий музей,

основанный еще в 1929 году уроженцем Слонима, историком Осипом

Стабровским. Внутри ничего особенного: чучела животных,

археологические находки, мундиры, по большей части российские,

фотографии революционеров, подпольщиков, листовки. Некоторые

тексты беспощадно клеймят панов, даже смешно. В общем, самый

заурядный провинциальный музей. Но тем не менее стоит отдать ему

дань уважения.

Неподалеку возвышается башня еще одного храма - бывшего костела

бернардинцев. Он построен в стиле барокко, но немного раньше

костела бернардинок. Как и синагога, костел входил в систему

городской обороны. Об этом свидетельствуют сохранившиеся

бойницы. В 1668 и 1750-м к апсиде костела были пристроены две

боковые каплички. Где-то в 1740-х к костелу примкнул монастырь. В

1863 году в храме был установлен иконостас, а костел

переоборудовали в православную церковь, в этом качестве

дошедшую до наших дней. Святыня от этого нисколько не выиграла,

наоборот: здесь довольно неопрятно, стены в копоти, а алтарь XVIII

века загорожен иконостасом.

Альбертин

Отсюда мы направились в былое имение помещика Пусловского - Альбертин, с

которым был связан новый экономический подъем Слонима в XIX веке. Здесь

действовали медная и суконная мануфактуры. Тут, на реке Иссе, начала

работать первая в Западной Белоруссии электростанция.

Отсюда мы направились в былое имение помещика Пусловского - Альбертин, с

которым был связан новый экономический подъем Слонима в XIX веке. Здесь

действовали медная и суконная мануфактуры. Тут, на реке Иссе, начала

работать первая в Западной Белоруссии электростанция.

Мы приблизились к бывшей усадьбе - впечатление полного развала.

Надтреснуто голосил колокол церквушки, пристроенной прямо к усадьбе. Ее

купол ассоциируется с полуспущенным мячом, на который впридачу ко всему

кто-то сел. За усадьбой притаился еще и костел прошлого века в стиле

неоготики, но более чем скромный.

Где-то здесь сохранилась конюшня - говорят, очень интересная постройка. Но

времени искать ее у нас уже не было. Нужно было торопиться.

Неожиданное впечатление от Слонима

Отправляясь в Слоним, я ожидал увидеть городок типа Столбцов, центр

которого - сплошь деревянные дома XIX-XX веков. Но Слоним меня поразил еще

более старыми кирпичными кварталами. Это, несмотря на признаки

современности, хоть ненамного позволило окунуться в атмосферу ушедшего

времени. Вырваться из власти будней. Ощутить дыхание истории.

Игорь СТАНКЕВИЧ.

|